Интервью

Know-how

Интервью с директором Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС, доктором экономических наук, профессором Виктором Лищенко

Представляем интервью с директором Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС, доктором экономических наук, профессором Виктором Лищенко.

SoyaNews: Виктор Федорович, расскажите, как Вы пришли в сельское хозяйство, каким был Ваш путь?

Виктор Лищенко: В сельское хозяйство я был вовлечен с ранних лет. Вырос я в Котовске, райцентре недалеко от Одессы, и с детства разводил кроликов – это была моя обязанность. А еще у нас было две козы, которых надо было кормить, а в свободное от учебы время – запасать для них корм… Мне нравились животные, нравились растения, и я хотел стать лесничим или ветврачом.

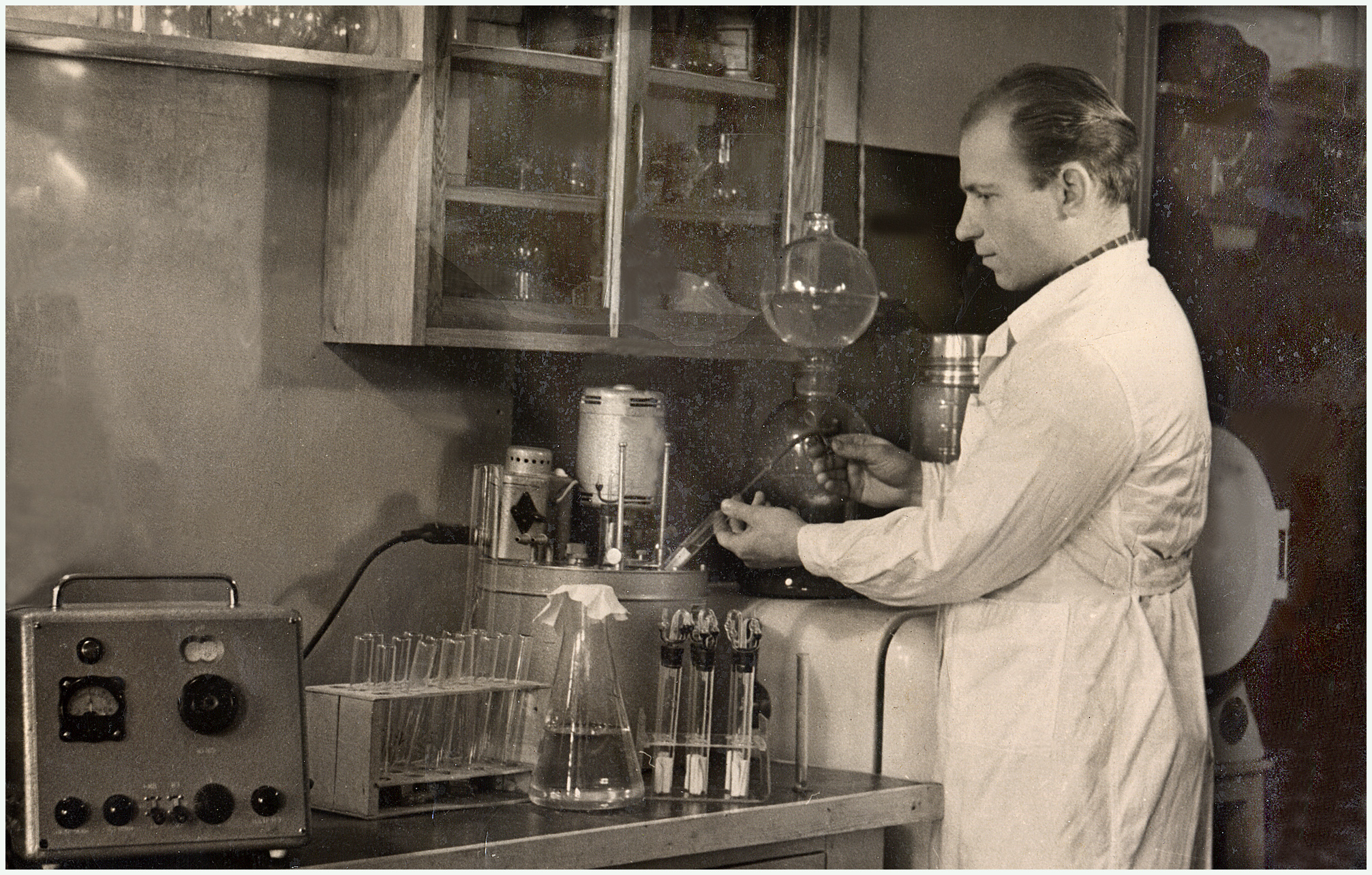

Потом был голод 1946-47 годов – это были очень тяжёлые годы, когда очень много людей умерло с голоду – в Молдавии, на юге Украины… да и в России тоже. Все это и предопределило мой выбор профессии. Я с отличием окончил Исаевский зооветеринарный техникум в Одесской области и получил возможность поступить в любой вуз страны. Выбрал Московскую ветеринарную академию, куда и поступил в 1955-м. Это были годы послевоенного роста нашей страны, годы подъема целины… и, обучаясь в академии, я год проработал на сельхозработах на целинных землях – на Алтае, в Кокчетавской области, Оренбургской… Параллельно со всем этим я очень хотел заниматься наукой – еще со времен техникума, когда мы занимались изучением электросна… Знаете, как бывает: проходишь ботанику – и ты хочешь стать ботаником, проходишь зоологию – и ты уже мечтаешь стать зоологом… К концу обучения в академии я хотел уехать на Дальний Восток изучать морских котиков. Но я тогда уже был женат, а для жены там работы не было, поэтому мы уехали в Краснодарский край работать на Армавирской биофабрике… И в первый же месяц моей работы там на фабрику приехал доцент Московской ветакадемии проводить опыты, и ему нужны были молодые любознательные помощники… Я тогда выполнил интересную работу по чуме свиней, а через полгода приехал в академию и сделал доклад в научном обществе. Далее была аспирантура Института физиологии и биохимии питания в Боровске и интересная работа по питанию жвачных животных… А в начале 60-х Хрущев договорился с американским президентом об обмене молодежью, и в 1964-м я как аспирант уехал в Канаду и год занимался исследовательской работой в Макгилском университете, где когда-то работал знаменитый физик Резерфорд… А потом срочно понадобился специалист в советское посольство в Вашингтоне, я прошел конкурс и проработал там шесть лет… Позже мне снова повезло: знаменитый посол Анатолий Федорович Добрынин практически передал меня в руки директора Института США и Канады Академии наук СССР Георгия Аркадьевича Арбатова. В этом институте я проработал 20 лет – это были самые плодотворные годы моей жизни. Два крупнейших политика поддержали меня как молодого специалиста и доверяли мне. А мне просто нужно было быть хорошим работником, и все. За эти 20 лет много было сделано именно в практическом плане: в СССР была создана бройлерная промышленность, создана школа советских американистов-аграрников – мы издали более 40 книг по различным вопросам развития нашей страны… Ну и много наших практических решений были внедрены…

Потом был голод 1946-47 годов – это были очень тяжёлые годы, когда очень много людей умерло с голоду – в Молдавии, на юге Украины… да и в России тоже. Все это и предопределило мой выбор профессии. Я с отличием окончил Исаевский зооветеринарный техникум в Одесской области и получил возможность поступить в любой вуз страны. Выбрал Московскую ветеринарную академию, куда и поступил в 1955-м. Это были годы послевоенного роста нашей страны, годы подъема целины… и, обучаясь в академии, я год проработал на сельхозработах на целинных землях – на Алтае, в Кокчетавской области, Оренбургской… Параллельно со всем этим я очень хотел заниматься наукой – еще со времен техникума, когда мы занимались изучением электросна… Знаете, как бывает: проходишь ботанику – и ты хочешь стать ботаником, проходишь зоологию – и ты уже мечтаешь стать зоологом… К концу обучения в академии я хотел уехать на Дальний Восток изучать морских котиков. Но я тогда уже был женат, а для жены там работы не было, поэтому мы уехали в Краснодарский край работать на Армавирской биофабрике… И в первый же месяц моей работы там на фабрику приехал доцент Московской ветакадемии проводить опыты, и ему нужны были молодые любознательные помощники… Я тогда выполнил интересную работу по чуме свиней, а через полгода приехал в академию и сделал доклад в научном обществе. Далее была аспирантура Института физиологии и биохимии питания в Боровске и интересная работа по питанию жвачных животных… А в начале 60-х Хрущев договорился с американским президентом об обмене молодежью, и в 1964-м я как аспирант уехал в Канаду и год занимался исследовательской работой в Макгилском университете, где когда-то работал знаменитый физик Резерфорд… А потом срочно понадобился специалист в советское посольство в Вашингтоне, я прошел конкурс и проработал там шесть лет… Позже мне снова повезло: знаменитый посол Анатолий Федорович Добрынин практически передал меня в руки директора Института США и Канады Академии наук СССР Георгия Аркадьевича Арбатова. В этом институте я проработал 20 лет – это были самые плодотворные годы моей жизни. Два крупнейших политика поддержали меня как молодого специалиста и доверяли мне. А мне просто нужно было быть хорошим работником, и все. За эти 20 лет много было сделано именно в практическом плане: в СССР была создана бройлерная промышленность, создана школа советских американистов-аграрников – мы издали более 40 книг по различным вопросам развития нашей страны… Ну и много наших практических решений были внедрены…

А после работы в Институте США и Канады я перешел на преподавательскую и научную работу в Академию народного хозяйства, где работаю уже более 20 лет. Написано много разных работ – и больших, и малых… кстати, тема моей докторской – «Изучение белковых ресурсов мира и ведущих капиталистических стран»… Я кандидат биологических и доктор экономических наук… Вот, собственно, чем я занимался всю мою жизнь…

SN: Как Вам кажется, насколько сильны в настоящее время позиции отечественной науки в сфере АПК? Действительно ли мы ощутимо отстали от Запада?

В.Л.: Наука в сфере АПК – настолько широкое понятие, что я бы не давал однозначную оценку, отстали мы или не отстали… Да, действительно, из-за тех необходимых реформ, которые мы проводили за последние 20 лет в нашем народном хозяйстве, была упущена работа с отечественной наукой. Это отразилось не только на состоянии институтов в сфере АПК - отсутствие финансирования или недофинансирование привели к тому, что многие научные исследования были просто свернуты, в частности, что касается главной отрасли – зернового хозяйства: те школы, что у нас были, до определенной степени растеряли свои преимущества. А семеноводство вообще оказалось потеряно… даже не сама наука, не научные школы, которые занимались селекцией, а доведение научных разработок до производства – и это тот вопрос, который нам срочно нужно решать. Потому что нельзя зависеть в такой значительной степени от семян, которые мы получаем от европейских стран.

SN: Ну, мы ведь не только от семян зависим… Вот наша комбикормовая отрасль сегодня тоже очень сильно зависит от импорта сырья…

В.Л.: Тут надо детализировать, что именно вы имеете в виду. Я бы сказал, что основное сырье для комбикормовой промышленности у нас сейчас есть - например, для птицеводства нужна прежде всего кукуруза, которая у нас есть. А главным недостатком, главным сдерживающим фактором, как и раньше, являются белковые кормовые ресурсы.

SN: Если эта проблема существует уже давно, может, пора ее как-то решать?

В.Л.: На самом деле уже многое сделано: во-первых, у нас выросло производство семян сои – почти до 2 млн тонн; во-вторых, созданы новые перерабатывающие мощности – в частности, компания «Содружество», одно предприятие которого уже перерабатывает ежегодно более 2 млн тонн семян сои и других масличных… И у нас появилась возможность брать эти ресурсы из латиноамериканских стран – прежде всего из Бразилии и Аргентины, которые заинтересованы в развитии торговли с Россией, в частности, в наших поставках пшеницы хороших сортов… А вот с чем у нас было плохо в последнее время, так это с премиксами – эта проблема касалась кормления всех видов животных, особенно птицы и свиней. Но сейчас эта проблема, в принципе, решена за счет того, что наше правительство позволило выйти на рынок России ведущим корпорациям мира, которые занимаются производством премиксов. Они построили заводы в нашей стране, и произошло то, что произошло у нас в автомобильной промышленности, когда автомобили стали производиться непосредственно в России…

SN: Должно ли государство поддерживать сельское хозяйство, и если да, то как?

В.Л.: Это очень важный вопрос. И в мире он решается однозначно: то, что касается сельхозпроизводства, нуждается во всемерной поддержке государства, потому что оно связано с большим количеством производителей сельхозпродукции и с целым рядом других параметров, которые заставляют все правительства мира заниматься поддержкой своего сельского хозяйства… Это особенно четко проявилось при формировании правил ВТО: больше всего проблем тогда возникло именно вокруг сельского хозяйства – ведь эта отрасль, по сравнению с другими, не является передовой, мягко говоря…

SN: Хорошо, а какая подотрасль сельского хозяйства, на Ваш взгляд, больше всего нуждается в господдержке?

В.Л.: Я бы сказал, что прежде всего нужно вернуться к работе с зерновым хозяйством, потому что оно лежит в основе продовольственной системы любой страны, и поэтому должно получать у государства приоритетное внимание. Это первое.

Второе – это те подотрасли, где требуются так называемые «длинные» деньги, где возврат капвложений занимает длительный промежуток времени. Это, например, молочное и мясное животноводство: им необходимы всевозможные поддерживающие меры со стороны правительства, и прежде всего стоит решить вопросы финансирования и возможности получения кредитов длительного пользования. Мы наблюдаем это в ведущих экономиках мира: там животноводы получают долгосрочные кредиты - на 10, 15, 20 лет… и только в этом случае можно говорить, что эти отрасли могут планомерно и системно развиваться.

Второе – это те подотрасли, где требуются так называемые «длинные» деньги, где возврат капвложений занимает длительный промежуток времени. Это, например, молочное и мясное животноводство: им необходимы всевозможные поддерживающие меры со стороны правительства, и прежде всего стоит решить вопросы финансирования и возможности получения кредитов длительного пользования. Мы наблюдаем это в ведущих экономиках мира: там животноводы получают долгосрочные кредиты - на 10, 15, 20 лет… и только в этом случае можно говорить, что эти отрасли могут планомерно и системно развиваться.

SN: В последние годы наши сельхозпроизводители стали создавать крупные агрохолдинги, которые занимаются всем – от выращивания сырья до производства готовой продукции. А количество, скажем, независимых комбикормовых заводов, не входящих в холдинги, стремительно сокращается. Как, по-Вашему, нужны ли эти независимые заводы, или будущее все-таки за вертикальной интеграцией?

В.Л.: Это совершенно разные вещи, разные уровни комбикормовых заводов… Скажем, в птицеводческих агрохолдингах вполне возможно иметь свои комбикормовые или кормосмесительные заводы, покупая сырье на стороне и производя полноценные комбикорма… Но нужно и то, и другое. Более того: одно другого не исключает! В мясном и молочном животноводстве, или, например, в производстве аквакультуры специализированные комбикормовые заводы совершенно необходимы.

SN: А какая форма ведения агробизнеса, на Ваш взгляд, более перспективна – крупные холдинги или небольшие обособленные хозяйства?

В.Л.: Нужны все формы - они же появились у нас не случайно, а как отражение новых потребностей развивающейся экономики! Те же агрохолдинги появились в связи с отсутствием нормального финансирования госпредприятий – они есть, и работают более или менее успешно, но нужно, наконец, признать саму форму агрохолдинга, придать ей юридический статус. А пока у нас этого нет… Но и мелкие формы, конечно, нужны – взять хотя бы пчеловодство: здесь мы смогли создать лучшую в мире отрасль – отражением этого являются «ярмарки меда», которые сейчас проводятся в Москве и других городах России. А посмотрите, например, на молочное животноводство! У нас сейчас примерно 9 млн коров, но половина из них – это коровы в личных подсобных хозяйствах, так называемых ЛПХ. И без них мы не можем вести хозяйство, потому что для того, чтобы эти более чем 4 млн коров перевести на содержание на крупных хозяйствах промышленного типа – у нас даже денег таких нет! Но в то же время есть отрасли – в частности, мясное птицеводство, где хорошо отработанная система промышленного производства практически свела до минимума необходимость выращивания мясной птицы в домашних хозяйствах – теперь это существует просто как вспомогательный ресурс… Так же будет и со свиноводством, и с молочным животноводством, но торопить этот процесс ни в коем случае нельзя.

SN: А что скажете о кооперативах?

В.Л.: Кооперация сама по себе не рождается. В наших условиях инициатором развития кооперации должно стать Министерство сельского хозяйства, но пока наш Минсельхоз занимается этим довольно вяло… И, кстати, это во многом сдерживает развитие даже молочного сельского хозяйства.

SN: Может, в Минсельхозе просто нет грамотных специалистов? Вообще, правда ли то, что отечественному АПК не хватает квалифицированных кадров?

В.Л.: Я думаю, что на этот вопрос можно ответить только «да». Любому управляющему, который в настоящее время занимается вопросами АПК, ясно, что такая проблема есть.

У нас была раньше хорошая система подготовки кадров – и производственных, и управленческих… Но и сейчас я не вижу здесь особой проблемы - у нас достаточно способных, талантливых людей. Просто нужно создать единую систему подготовки и переподготовки кадров в рыночных условиях, на основе государственно-частного партнерства, и такие попытки уже неоднократно возникали – в том числе, и со стороны нашей Академии… Правда, это требует больших ресурсов – именно поэтому и нужна единая государственная политика в этом вопросе.

У нас была раньше хорошая система подготовки кадров – и производственных, и управленческих… Но и сейчас я не вижу здесь особой проблемы - у нас достаточно способных, талантливых людей. Просто нужно создать единую систему подготовки и переподготовки кадров в рыночных условиях, на основе государственно-частного партнерства, и такие попытки уже неоднократно возникали – в том числе, и со стороны нашей Академии… Правда, это требует больших ресурсов – именно поэтому и нужна единая государственная политика в этом вопросе.

SN: В последнее время у нашего государства и так проблем немало – например, в связи с западными санкциями. Как Вам кажется, какие коррективы внесли (и еще внесут) санкции в развитие сельского хозяйства России? Дадут ли они толчок к бурному росту АПК или обернутся для него непреодолимым препятствием?

В.Л.: Сами по себе санкции появились от того, что западные страны, и прежде всего США, пытаются играть на слабостях российской экономики, а наиболее заметное отставание у нас в сфере АПК, вот они и ударили по больному месту… не только по АПК – по продовольственному и энергетическому комплексу тоже. Цель санкций одна – если не разрушить, то хотя бы задержать развитие российской экономики, - и, конечно, на первом этапе они будут иметь определенное негативное влияние на нашу продовольственную сферу, но только на первом этапе. В дальнейшем, я уверен, мы сможем наладить собственное производство базовых продуктов в необходимом количестве – я имею в виду мясо, молоко, зерно, сахар, картофель… Кроме того, надо понимать, что Запад – это еще не весь мир, и есть другие страны, которые готовы с нами торговать: это Аргентина, Бразилия, Китай, Индия… Конечно, определенные затруднения у нас возникнут, но я уверен, что все эти вопросы мы быстро решим.

SN: А как Вы относитесь к проблеме ГМО? Вообще, насколько оправдана та истерия, которая сегодня нагнетается в нашей стране вокруг этой темы?

В.Л.: ГМ формы растений появились в связи с научно-техническим прогрессом, прежде всего в сельхозпроизводстве: методы селекции, которые были в 50-60-е годы, уже не удовлетворяли ученых, нужно было ускорить процесс – это раз. Во-вторых, нужно было снизить нагрузку при посевах различных культур средств химической защиты растений, особенно таких вредоносных, как ДДТ и некоторые другие. Сейчас более 100 видов сельхозрастений являются ГМ-формами, причем сами методы – так называемые биотехнологии – внедрялись еще в начале 80-х, и европейские страны в плане научно-технического прогресса селекции растений проиграли это соревнование американским ученым. И для того, чтоб хоть как-то сдержать натиск новых форм, которые оказались нужными, европейские страны наложили запрет на их ввоз. А другие страны, в том числе и наша, я считаю, поддались. СМИ вмешались в нормальный соревновательный процесс между различными научными школами, не понимая сущности вопроса до конца.

Появились спекулянты, пугающие общественность, и это вынудило и США, и западные страны провести исследования: являются ли ГМ-растения опасными для человека и животных? Ни одного опыта, ни одного факта, который подтверждал бы, что ГМ-растения отрицательно влияют на здоровье человека, а тем более на его генетический код, никогда не было и нет. Это чистой воды спекуляция. И умные страны (такие как Китай) вроде и поддакивают тем, кто говорит, что ГМ-формы опасны, но при этом сами используют и сою, и кукурузу, и другие растения. То же самое и в США, где, наверно, самая сильная система контроля качества продовольствия, и в странах Латинской Америки. Тот же процесс идет и у нас: вроде и запретили ГМ-растения в питании, но покупая мясо, молочные продукты, импортируя их из-за рубежа, мы покупаем продукцию, выращенную на ГМ-растениях. Я считаю, что нужно быть более прагматичными: пока ГМ сорта и гибриды растений более продуктивны, более конкурентоспособны и более урожайны, надо использовать их. Но, к большому сожалению, у нас сильное лобби противников ГМО – гораздо более сильное, чем голоса тех, кто говорит, что никакого негативного влияния на человека и животных ГМ-формы не оказывают. Об этом говорят и эксперты Института питания РАН, и многие другие ученые. Но их голос тонет в мифах, выстроенных современными СМИ.

Появились спекулянты, пугающие общественность, и это вынудило и США, и западные страны провести исследования: являются ли ГМ-растения опасными для человека и животных? Ни одного опыта, ни одного факта, который подтверждал бы, что ГМ-растения отрицательно влияют на здоровье человека, а тем более на его генетический код, никогда не было и нет. Это чистой воды спекуляция. И умные страны (такие как Китай) вроде и поддакивают тем, кто говорит, что ГМ-формы опасны, но при этом сами используют и сою, и кукурузу, и другие растения. То же самое и в США, где, наверно, самая сильная система контроля качества продовольствия, и в странах Латинской Америки. Тот же процесс идет и у нас: вроде и запретили ГМ-растения в питании, но покупая мясо, молочные продукты, импортируя их из-за рубежа, мы покупаем продукцию, выращенную на ГМ-растениях. Я считаю, что нужно быть более прагматичными: пока ГМ сорта и гибриды растений более продуктивны, более конкурентоспособны и более урожайны, надо использовать их. Но, к большому сожалению, у нас сильное лобби противников ГМО – гораздо более сильное, чем голоса тех, кто говорит, что никакого негативного влияния на человека и животных ГМ-формы не оказывают. Об этом говорят и эксперты Института питания РАН, и многие другие ученые. Но их голос тонет в мифах, выстроенных современными СМИ.

SN: Способна ли Россия прокормить не только себя, но и внести вклад в решение глобальной продовольственной проблемы?

В.Л.: Безусловно! Планета Земля – это не какая-то бесконечность. Мы знаем, сколько на нашей планете есть земли, пригодной для сельхозпроизводства. И большим нашим преимуществом, кроме того что мы – самая крупная по территории страна, является то, что у нас есть много плодородных земель, с которых мы кормились уже тысячи лет и в перспективе сможем себя прокормить. Вопрос ведь не в отсутствии тех или иных ресурсов! У нас есть все: земля, пресная вода, энергия, люди, способные работать, промышленность, способная сохранить и переработать то, что мы произвели… Вопрос в системе сельского хозяйства, вопрос в политике и политэкономии. И, к сожалению, нам в этом вопросе не всегда везло, не всегда вопросы сельского хозяйства были приоритетом в развитии экономики и социально-экономической жизни страны. Россия была последние 100 лет и будет оставаться в будущем одной из крупнейших зерновых держав – порядка 60 млн тонн пшеницы мы произведем в этом году. Правда, это скорее не благодаря нашим усилиям, а вопреки – мы очень мало делаем для того, чтобы получить 100 млн тонн зерна в год, а ведь при очень небольших усилиях со стороны государства мы можем производить и 150, и 180, и даже 200 млн тонн зерна! А для этого надо иметь не только поля, но и хорошо развитую систему уборки, хранения, переработки зерна, и в этом отношении нам еще многое предстоит сделать. У России нет выбора, мы обязаны быть крупнейшей зерновой державой мира – в этом наше предназначение. Тогда к нам не будет претензий со стороны стран, у которых нет земли. Правда, часть продукции – фрукты, овощи, некоторые другие культуры и даже отдельные виды мяса мы не можем произвести в достаточном даже для себя количестве, и нам все-таки придется брать их на мировом рынке.

SN: Как Вы думаете, какие проблемы нашего АПК следует решать в первую очередь, и почему?

В.Л.: Хочу начать с того, что 2014 год должен стать отсчетом нашего нового времени – я имею в виду санкции, введенные странами Запада, и прежде всего США. Их связывают с проблемами Крыма, но это не так: если бы не было Крыма, рано или поздно нашлась бы другая причина – Запад не устраивает сильная Россия. А хотим мы того или нет, мы живем и работаем так, мы имеем такие ресурсы, что мы действительно являемся мировой супердержавой, и с этим ничего не поделаешь. Но мы должны пересмотреть приоритеты в развитии экономики, которые были у нас последние 20 лет: одним из главных приоритетов наряду с развитием военно-промышленного комплекса и всем, что связано с национальной безопасностью, должны стать вопросы развития АПК. Это очень серьезно, потому что санкции – не какое-то временное явление, это закономерность, которая дальше будет только усугубляться.

Если же говорить в целом о проблемах АПК, нужно прежде всего пересмотреть наши планы социально-экономического развития по отдельным отраслям сельского хозяйства, в частности, по зерновому хозяйству. Я уже упоминал, что мы производим около 100 млн тонн зерна, и мы вроде бы должны быть довольны тем, что не импортируем, а экспортируем. Но это не тот приоритет, который нам нужен – мы должны повышать не только объемы производства, но и качество зерна! Что касается мясного и рыбного хозяйства, я бы остановился на том, что нужно подтянуть законодательство, т.е. вопросы внешней торговли, экспорта-импорта… чтобы не получилось так, что экспортеры вывезли все до последнего зернышка и оставили население без пропитания… Плюс у нас нет закона о ветеринарии, а те реформы, которые мы провели в 90-е с ветслужбой, неудачны, это нужно исправлять… На примере ведущих экономик мира мы видим, что все вопросы, связанные с сельским хозяйством и продовольственной безопасностью, расписываются на 5-7 лет вперед и принимаются в виде закона, обязательного для исполнения. Скажем, на примере молочного хозяйства тех же Штатов мы видим, что, если они поставили цель напоить нацию хорошим молоком, то они, прагматики, игнорируют все рыночные законы. Сейчас в США министр сельского хозяйства определяет цену на молоко-сырье! Нужно быть прагматиками! Коль скоро у нас есть доктрина о продовольственной безопасности, ее нужно постоянно корректировать и мониторить, что происходит в стране.

Если же говорить в целом о проблемах АПК, нужно прежде всего пересмотреть наши планы социально-экономического развития по отдельным отраслям сельского хозяйства, в частности, по зерновому хозяйству. Я уже упоминал, что мы производим около 100 млн тонн зерна, и мы вроде бы должны быть довольны тем, что не импортируем, а экспортируем. Но это не тот приоритет, который нам нужен – мы должны повышать не только объемы производства, но и качество зерна! Что касается мясного и рыбного хозяйства, я бы остановился на том, что нужно подтянуть законодательство, т.е. вопросы внешней торговли, экспорта-импорта… чтобы не получилось так, что экспортеры вывезли все до последнего зернышка и оставили население без пропитания… Плюс у нас нет закона о ветеринарии, а те реформы, которые мы провели в 90-е с ветслужбой, неудачны, это нужно исправлять… На примере ведущих экономик мира мы видим, что все вопросы, связанные с сельским хозяйством и продовольственной безопасностью, расписываются на 5-7 лет вперед и принимаются в виде закона, обязательного для исполнения. Скажем, на примере молочного хозяйства тех же Штатов мы видим, что, если они поставили цель напоить нацию хорошим молоком, то они, прагматики, игнорируют все рыночные законы. Сейчас в США министр сельского хозяйства определяет цену на молоко-сырье! Нужно быть прагматиками! Коль скоро у нас есть доктрина о продовольственной безопасности, ее нужно постоянно корректировать и мониторить, что происходит в стране.

SN: А что у нас происходит в стране?

В.Л.: Ну например, у нас нет достаточного обеспечения продуктами питания всех слоев населения - об этом постоянно пишут наши медики. Этим занимается Институт питания, проводя постоянные исследования в этом направлении… Просто наши СМИ стараются не говорить о том, что у нас есть бедное население, которое не в состоянии покупать мясо. А мы видим, какая сейчас цена на мясо… Но мы же не единственная страна в таком положении! В данном случае должны быть госпрограммы, которые смогут обеспечить равный доступ к мясным ресурсам всего населения… По разным оценкам у нас от 20 до 50 млн населения не едят мясо – нужно это четко понимать, отслеживать и говорить самим себе правду. Нет мяса – нет и нормального питания, это совершенно четко! То же касается и молока – мы уже 20 лет не можем остановить падение молочного производства. Потому что нужно не копаться в истории и разбираться, почему у нас не получилась реформа 90-х, а постепенно, шаг за шагом, исправлять то, что мы имеем сейчас.

SN: Каким будет наше сельское хозяйство через 10, 15, 20 лет и от кого это зависит?

В.Л.: Прежде всего, я хочу сказать, что да, на 10-15-20 лет мы в состоянии прогнозировать развитие сельского хозяйства. А вот на большие сроки прогнозировать нет смысла… Я уверен, что это зависит, прежде всего, от количества населения, которое будет жить в нашей сельской местности – у нас там сейчас всего около 24-25% населения, в то время как в мире количество сельского и городского населения практически одинаково. Конечно, не нужно плакать о том, что уходит старая деревня – люди просто не хотят жить в тех деревенских условиях, которые есть. А вот какая форма проживания у нас будет через время – европейского типа, американского, или мы найдем собственный тип расселения населения – пока сложно сказать. Но от этого будет зависеть будущее сельского хозяйства нашей страны.

Конечно, оно будет, прежде всего, индустриальным производством – это касается и зернового хозяйства, и животноводства, и аквакультуры, и садоводства, и овощеводства… Будут работать машины, будут соответствующие технологии, будет использоваться минимум живого труда – уже сейчас отдельные отрасли в этом преуспели! Скажем, картофелеводство: еще недавно средняя урожайность картофеля была 10 тонн с гектара, а сейчас, даже при небольших предпринятых улучшениях, например, в Брянской области 30-40 тонн собирают без проблем. Впереди урожай 50, 60, 100 тонн картофеля с гектара! Причем уже есть и соответствующие сорта, и технологии. То же и в мясном птицеводстве – мы видим на примере бройлерной промышленности, что здесь лидируют промышленные основы ведения хозяйства.

Конечно, оно будет, прежде всего, индустриальным производством – это касается и зернового хозяйства, и животноводства, и аквакультуры, и садоводства, и овощеводства… Будут работать машины, будут соответствующие технологии, будет использоваться минимум живого труда – уже сейчас отдельные отрасли в этом преуспели! Скажем, картофелеводство: еще недавно средняя урожайность картофеля была 10 тонн с гектара, а сейчас, даже при небольших предпринятых улучшениях, например, в Брянской области 30-40 тонн собирают без проблем. Впереди урожай 50, 60, 100 тонн картофеля с гектара! Причем уже есть и соответствующие сорта, и технологии. То же и в мясном птицеводстве – мы видим на примере бройлерной промышленности, что здесь лидируют промышленные основы ведения хозяйства.

А вот что касается молочного хозяйства – здесь нужно быть предельно осторожным. Я уже говорил: у нас примерно 9-9,5 млн коров, из них половина в частном секторе, и сейчас мы им совершенно не помогаем. В будущем нам нужно иметь 10 млн коров, которые позволят нам обеспечить себя молоком и молочной продукцией. Но у нас нет ресурсов – ни материальных, ни финансовых, чтобы все стада перевести на промышленную основу: это очень дорого!

В садоводстве и овощеводстве тоже, кстати, не надо спешить ликвидировать частный сектор: все придет само – так, как это произошло, например, с птицеводством: там можно заниматься и частным производством, имея десяток кур, но основное производство, основное яйцо, основное мясо птиц идет, конечно, с птицефабрик.

SN: Что Вы можете пожелать читателям SoyaNews?

В.Л.: Надо понимать, что спрос формируется рынком. Поэтому надо, чтобы те, кто покупает продовольствие, были достаточно образованными людьми, чтобы они знали, что покупают, и не давали ложный сигнал для производства. Если мы не повысим культуру каждого из нас, мы никогда не решим проблему современного сельского хозяйства, будущее которого – как в нашей стране, так и во всем мире – будет зависеть от того, насколько образованным будет каждый человек, насколько дорого ему будет его собственное здоровье, насколько глубоко он будет сам себя уважать и думать о своем активном долголетии и здоровом образе жизни. Когда человек начнет именно так к себе относиться, он пересмотрит свое отношение к продуктам питания. И это будет самый правильный рыночный сигнал для развития всей продовольственной системы. Вот что мы сейчас видим? С одной стороны мы видим, и нам постоянно это внушают, что миллиард населения постоянно голодает или недоедает – хотя все это оценочные вещи… Но еще более страшным является то, что два миллиарда человек страдают ожирением – не случайно же медики определили его как болезнь: именно ожирение вызывает весь комплекс болезней современности, которые сокращают продолжительность жизни каждого из нас! Так что всем читателям SoyaNews я желаю, прежде всего, больше любить себя, больше уважать свою жизнь, вести здоровый образ жизни и выбирать наиболее полезные продукты питания.

SoyaNews - отраслевой портал для участников рынка комбикормов и кормовых добавок, а также представителей смежных секторов - животноводства и растениеводства.

Свидетельство о регистрации СМИ № ФС77-42837 от 26.11.2010, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Ежедневные новости, удобный поиск архивных материалов, профессиональная аналитика, интервью с экспертами. 14 лет на рынке.

Использование собственных материалов SoyaNews без активной гиперссылки на источник будет преследоваться по закону.

Редакция SoyaNews не несет ответственности за содержание рекламных материалов, научных статей, экспертных мнений и раздела "Блоги компаний".

Разработка сайта: www.skrolya.ru